ドローン測量の導入および業務効率化できていますか?

ドローン測量は、上空で重複連続自動撮影した写真より3Dモデルを作成し業務効率化や生産性の向上を図ることを目的とした測量方法です。

地球上の対象物がある場所の経度・緯度・標高では、測量をすることによって正確に求めることができます。

これまでは、測量士やセスナ機などを利用してその場で行う地上測量が主流で、時間やコストもかかっていました。

ドローン測量では、ドローン空撮した写真や映像の解析を行うことによって、今まで手作業で行っていた1週間の工程を1日~3日程度で行うことができ、時間もコストも効率化できます。

- 現場確認と飛行空域の確認(規則と電波環境など)

- 自動飛行ルートの計画

- GCP(対空標識)の設置

- ドローン空撮(自動航行・自動撮影)

- 写真データ解析(専用ソフト)

- 図面化 (作成したデータを基に、平面図や断面図を作成)

- 成果品データの作成

- 納品

従来の測量からドローン測量へ

従来の方法である航空写真測量や航空レーザー測量では、公共測量作業規程によって測量方法や測量機器が定められています。

従来の方法では、人により測量を行い、書き起こした平面図・縦断図・横断図から設計を作成し、そこから施工土量を算出する方法です。

従来の方法では費用や技術者も不足してるため、2016年度から国土交通省が i-Construction を導入する取り組みが開始されています。

ドローン測量とは

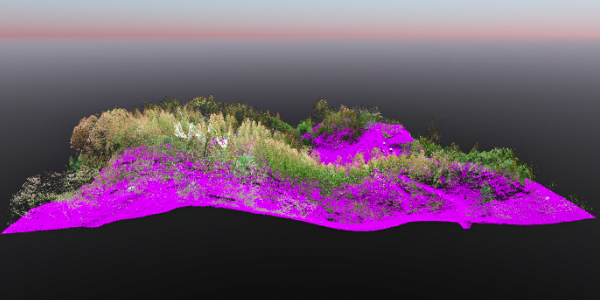

ドローン測量とは、測量する対象物の上空で連続重複写真を撮って、そのデータから画像処理を行い点群データを解析する方法です。

3次元点群データでは、直交座標(XYZ)の情報を持ち測量した区間の距離や高さを知ることができます。

また、測量を行う範囲が広い場合は、完成の点群(3次元)データ容量が大きくなるため、分割した処理を行った後に合成したりすることもあります。

3次元点群データって何?

ドローン測量では、上空より地上を重複連続撮影した写真をつなぎ合わせたものを利用します。

重複させるオーバーラップは、縦方向80%以上、横方向60%以上と推奨されています。

撮影後、重複させた写真から専用のソフトで3次元点群データを作成することができます。

オルソ画像とは

オルソには、ギリシャ語でひずみが無いという意味があります。

航空写真では、ひずみが無いという意味からひずみを修整することをオルソといっています。

オルソ画像とは、航空写真のように、高い空域から広い範囲を撮る高層ビルなどや山間部などには特にひずみを生じてしまいます。

そのひずみとは、航空写真では地形が写真上外側にずれたりすることをさします。

このひずみを整えた画像がオルソ画像です。

オルソ画像は、面積や距離などを正確に測るための画像として、現場の状態を把握することができ、工事の工程をスムーズに進めることができるので効率化ができます。

初心者にもわかるドローン測量手順を解説します!

1、現場確認と飛行禁止空域の確認

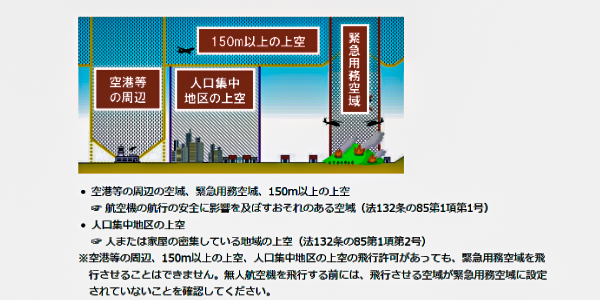

航空法 ドローン飛行許可が必要となる空域

ドローンを飛行させる空域には法律があり、それをきちんと守る必要があります。

事前確認がとても重要であり、きちんと行わなければトラブルにもなりかねません。

ドローン測量を行うためには

- 現場が飛行禁止空域になっていないか

- その他にトラブルの原因(送電線や鉄道など)となっていないか

- しっかりと自動飛行できる電波状況の確認をする

など現場環境をしっかりと安全確認をしておくことが大切です。

測量現場が飛行禁止空域である場合の飛行許可申請は、測量を行う14日以上前までに余裕をもって行いましょう。

ドローンに関わる規則と飛行ルールをしっかりと理解しておきましょう。

また自動飛行中に電波干渉トラブル事例も少なくはありません。

しっかりと電波が安定し、電波干渉が少ないように事前飛行調査を行っておきましょう!

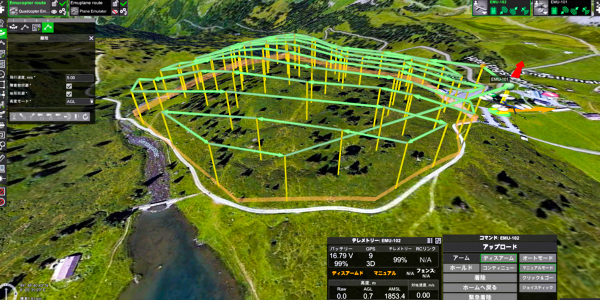

2、自動飛行ルートの計画

要求精度をクリアし 質の高いデータ解析を行うために、以下の設定を確実に設定を行います。

- ドローンが飛行する高さ(カメラの解像度により変動します)

- ドローンの撮影コース

- 撮影写真の縦と横のラップ率

- ドローンのカメラ角度

- ドローンの飛行速度

- 写真の明るさ調整

ドローンを利用した公共測量作業において、「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)平成29年3月改訂版」が基本になります。

飛行ルート計画の設定は、目標とする 精度や地上画素寸法をクリアー出来るようにしましょう!

ドローンを利用した公共測量作業において、「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)平成29年3月改訂版」が基本になります。

自動飛行ルート計画時のポイントは、撮影前に発注者としっかり事前協議を行うことです。

3、GCP(対空標識)の設置

4、ドローン自動飛行・自動撮影

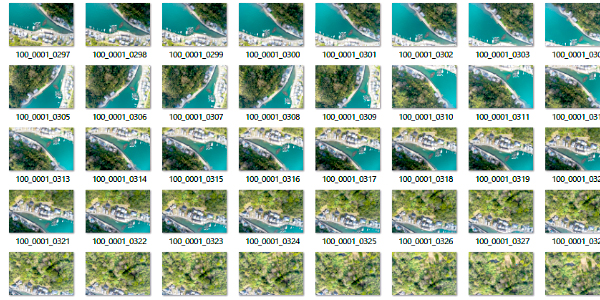

ドローンで撮る写真の基準は、前後左右の写真が重なる(ラップ)ように撮影する必要があります。

ラップ率の基準は、縦方向80%以上、横方向60%以上と定められています。

ドローン空撮では飛行アプリを利用し、ラップ率の自動計算からドローンを飛行させることになります。

上空の決められた自動飛行のルートで、ラップ撮影を行い、決められた道筋を往復することで、決められたオーバーラップ率とサイドラップ率を保つことができます。

基本的なドローン測量での自動操縦で撮影では、連続写真の途中でコマ落ちすることがあります。

連続写真の途中で1枚程度のコマ落ちであれば特に問題はありませんが、連続してコマ落ちすると、写真解析の作業に支障が出ます。

ドローン自動撮影時には

- 撮影対象に考慮した自動撮影設定で

- 決められた撮影飛行ルートを

- 連続写真にコマ落ちがないように

撮影を行っていくことが、のちに3次元データを作成するときに効率的に行うポイントです。

ドローンでの自動撮影中に観察しておくことが大切です。

5、写真解析用(SfMソフト)

| 複数の写真を解析して、ソフトウエアを利用し3次元データを作成します。 写真解析用ソフトウェアで作業する前に

写真を確認しておきましょう。 |

完成した解析データの確認と検証作業では、点群データやオルソ画像をパソコン上で展開し、検証点や標定点の座標を実測値と比較します。

ソフトウェアから出力されるレポートには座標値の偏差値も記録されてきますので、しっかり検証と確認を行っておきましょう。

*完成した3D点群データを活用し縦横断図などの図面作成や3Dの立体的な設計や動画を作成するには、専用の3DCADソフトが必要になります。

ドローン測量はたくさんのメリットがある

- 迅速かつ効率的に測量データ収集ができる

- ドローンの高解像度カメラやセンサーで、詳細かつ正確な3Dモデルが得られる

- 業務効率化でコスト削減ができる

- 危険な場所や広範囲で難しい地でも効率的な測量ができる

サンキプランでは、ドローン撮影による測量(写真・レーザー)、画像処理サービス(オルソ化・3D化・点群化)・撮影点検を提供しています。

ドローンを使用して業務効率化を行いたいなどのお悩みがありましたら、ぜひ、ご気軽にお問い合わせください。